RUFOR.ORG

»

«Жестяной осёл» Кайзера

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

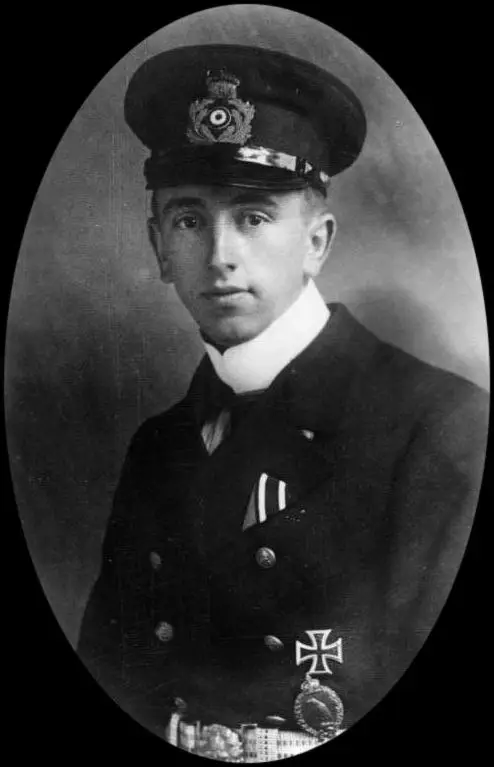

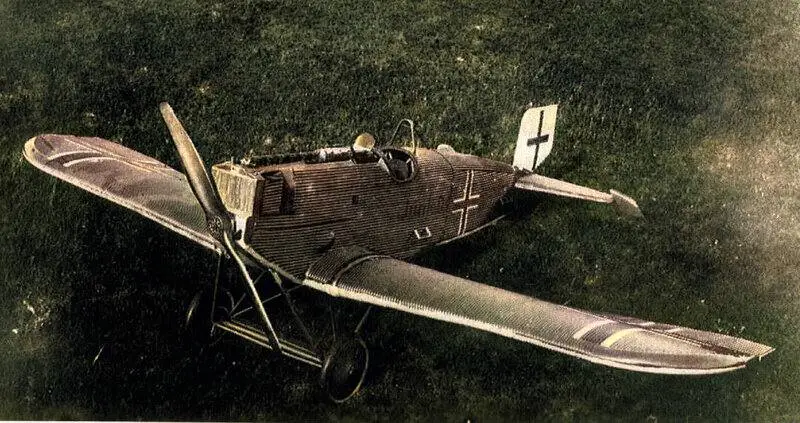

Хуго Юнкерс, папа газовой колонки и цельнометаллического самолёта Хуго Юнкерс был профессором термодинамики Аахенской высшей технической школы. Кроме того, поскольку семья была обеспеченной, герр Юнкерс открыл в Дессау фирму «Юнкерс и Ко». Фирма производила газовое оборудование, благо профессор в этом вопросе хорошо разбирался и даже изобрёл прообраз современной газовой колонки. Надо сказать, патентов у Юнкерса было море! Он в Германии стабильно держал в данном вопросе первое место. Большая часть из них касалась способов обработки листового металла — для производства газового оборудования его нужно много и разного! В 1907 году произошло событие, резко изменившее жизнь герра доктора — он свёл знакомство со своим коллегой, профессором Гансом Й. Райсснером. А тот, в свою очередь, работал над аэродинамикой летательных аппаратов тяжелее воздуха... Хуго Юнкерс просто заболел вопросами аэродинамики самолётов! Благо поле деятельности для учёного и изобретателя здесь было огромное — аэродинамика тогдашних аэропланов, прямо скажем, оставляла желать лучшего. Профессор построил аэродинамическую трубу и провёл на ней более 4 тысяч испытаний 400 опытных моделей. К 1914 году из своих исследований он сделал вывод: лучшая схема самолёта — цельнометаллический моноплан с толстыми крыльями. Работать Юнкерс начал со сталью. Нет, то, что алюминий лучше, у профессора сомнений не было, но технология обработки будущего «крылатого металла» в начале ХХ века оставалась достаточно несовершенной. А со сталью производитель газовых колонок умел работать прекрасно! Первый запрос в кайзеровское военное министерство о выделении средств на постройку цельнометаллического моноплана с размахом крыльев 2,8 метра Юнкерс подал 2 февраля 1915 года. Поскольку на дворе была Первая мировая война, а исследования Юнкерса не предполагали практической отдачи «здесь и сейчас», военные денег не дали. Герр доктор продолжил исследования, но бомбить Военное Министерство требованиями выделить деньги не прекращал. Средства выделили в июле 1915 года...  Юнкерс J1 — сталь, сталь и ещё раз сталь! Первый стальной самолёт был готов к концу года. Он получил название «Юнкерс» J1. Машина была оснащена двигателем Мерседес D.II мощностью 125 л.с. и 18 января 1916 года совершил первый полёт на полигоне Дебериц. Инспекция военно-воздушных сил (Inspektion der Fleigertruppen) была впечатлена новым самолётом и заказала постройку ещё шести опытных экземпляров. J1 имел проблемы с креплением крыльев к фюзеляжу, однажды при посадке одно из крыльев просто отвалилось. Юнкерс изобрёл узел крепления крыла к фюзеляжу, и на образце J2 крылья уже не отваливались. К тому же на самолёт поставили более мощный мотор — Мерседес D.III мощностью 160 л.с. Что, впрочем, не привело к улучшению его посредственных (в отличие от J1) лётных характеристик.  Юнкерс J2 на аэродроме Юнкерс пришёл к выводу, что самолёт слишком тяжёлый (1160 кг!). Стало ясно, что без алюминия в проектировании и постройке цельнометаллических аэропланов не обойтись. Пришлось герру доктору и его команде заняться разработкой технологии работы с «крылатым металлом». Надо отдать должное «сумрачному тевтонскому гению» — вскоре немцы научились работать с алюминием, были созданы станки и инструменты для обработки деталей. Что-то было взято из технологий, применяющихся на цеппелинах, но гораздо больше «Юнкерс и Ко» изобрели сами. И попытались создать прототип J3, но...  Юнкерс J7, но не сок Следующим прототипом стал J7. Отчего такой разрыв? Так ведь война! Военное ведомство потребовало у фирмы Юнкерса срочно заняться разработкой и производством штурмовика для поддержки пехоты, так что от работы по цельнометаллическим монопланам пришлось отвлечься. Только построив «пехотный самолёт» «Юнкерс» J.4 — деревянный биплан с бронированной кабиной и двигателем, Юнкерс вернулся к алюминиевой тематике... Проект стали разрабатывать сразу в двух версиях: J7 — одноместной и J8 — двухместной. Это был моноплан с нижним расположением крыла. Как объяснял сам Юнкерс, крыло, расположенное ниже двигателя, имело большую подъёмную силу за счёт набегающего потока воздуха. Ну и, кроме того, оно делало безопаснее для лётчика вынужденную посадку. Решение был воспринято со скепсисом, но, как показала практика — будущее было именно за ним!  Теодор фон Остеркамп, 32 победы, один из немногих асов Германии, принявших участие в обеих Мировых войнах J7 совершил первый полёт 17 сентября 1917 года. Вскоре машину дали «облетать» и фронтовым лётчикам. Отзывы были противоречивые. С одной стороны, знаменитый «Красный Барон» Манфред фон Рихтгоффен обозвал машину «водосточной трубой», и он в своём недоверии к самолёту был далеко не одинок. С другой стороны, Теодор фон Остеркамп (единственный немецкий ас двух Мировых войн!) назвал J7 «самолётом будущего». Дело в том, что скорость и скороподъёмность машина имела великолепные, но манёвренность — похуже, чем у бипланов. Отсюда и кличка «жестяной осёл» от Германа Геринга — будущий рейхсмаршал слишком привык к бипланам. Особенно смущал фронтовых пилотов плохой обзор вперёд-вниз из кабины: основой тактики германских истребителей уже успело стать пикирование на противника с высоты — у союзников было большое численное превосходство, и немцы решили поставить на внезапность атаки.  Юнкерс J9 — практически истребитель... Наконец, 12 мая 1918 года в небо поднялся одноместный «Юнкерс» J9. От предыдущей модели его отличал удлинённый фюзеляж, мотор Бенц Bz.IIIa мощностью 185 л.с. (были экземпляры и оснащённые моторами Мерседес D III мощностью 160 л.с.), а главное — на нём впервые было установлено вооружение — два синхронных пулемёта «Шпандау» калибра 7,9 мм. Самолёт показал феноменальную скорость — 220 км/ч, а с экспериментальным мотором Бенц Bz IIIb — 240 км/ч.  Юнкерс D.I: когда не успел на войну... Военное ведомство приняло самолёт на вооружение с названием Юнкерс D.1. Машина имела следующие ТТХ: экипаж — 1 человек; длина — 7,25 м; размах крыльев — 9,08 м; высота — 2,25 м; площадь крыла — 14,12 м; масса пустого — 654 кг; взлётная масса — 840 кг; максимальная скорость — 220 км/ч; маршевая скорость — 200 км/ч; потолок — 7500 м; максимальная дальность — 300 км; продолжительность полёта — 1,5 ч; двигатель — 6-циллиндровый «Бенц» Bz III — 185 л.с.; вооружение — 2 синхронизированных пулемёта «Шпандау» MG 08/15 калибра 7,9 мм. Корпуса самолётов изготавливали из гофрированных листов дюралюминия — первого разработанного в 1909 году Альфредом Вильмом алюминиевого сплава, толщиной 0,38 мм.  Наличие полос на фюзеляже, за пилотской кабиной — принадлежность к боевым частям Заказ был выдан сразу на 100 машин. Поскольку фирма Юнкерса справиться с таким крупным заказом не могла, первую партию поделили между ней (15 единиц) и фирмой Фоккер (13 единиц). Во Фландрию до конца Войны попали лишь немногие из самолётов первой партии. Принимали ли они участие в боях Первой мировой войны — вопрос спорный. Прямых свидетельств о том не осталось, но часть захваченных союзниками после Версаля машин имела раскраску фронтовых эскадрилий, а некоторые имели на фюзеляжах пулевые пробоины. Считалось, что для боя с истребителями противника им не хватает горизонтальной манёвренности, но высокая скорость и скороподъёмность хорошо подходят для борьбы с привязными аэростатами. А вот где воевать «Юнкерсам» D.III довелось 100 процентов, так это в России. Во время боёв в Прибалтике в 1919 году немецкие фрайкоры сверху прикрывали именно они. Лейтенант Готхард Заксенберг получил в своё распоряжение не менее 30 одноместных машин и 15 двухместных J10. По его отзывам, «Юнкерсы» стали самыми лучшими машинами для действий в России: их можно было оставлять на аэродромах под открытым небом — дождь металлическим корпусам был не страшен. Три самолёта были потеряны в ходе Гражданской войны: один сбит с земли ружейно-пулемётным огнём, а два достались РККА в качестве трофеев — один совершил вынужденную посадку на советской территории, а второй был захвачен на аэродроме. Оба самолёта были доставлены в Москву, изучены и... пущены на металлолом. Цельнометаллические монопланы оказались слишком высокотехнологичны для РККА образца 1920 года...  Латвийский Юнкерс D.I: тоскливо и одиноко... А ещё одна машина успела послужить со свастикой на крыльях. Правда, свастикой красного цвета — такие опознавательные знаки несли самолёты латвийских ВВС. В Латвии самолёт прослужил до 1921 года, пока не разбился. Все остальные самолёты были пущены на слом по условиям Версальского договора. Единственный сохранившийся экземпляр находится во французском музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже — он был оставлен на аэродроме и захвачен французскими войсками в ноябре 1918 года. Судьба Юнкерса D.I парадоксальна: он не оказал ни малейшего влияния на ход войны, для участия в которой создавался. Но его влияние на развитие мировой авиации трудно переоценить — прав был Теодор фон Остеркамп, назвавший его самолётом будущего. Все изображения взяты из открытых источников. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Парижская пушка кайзера Вильгельма | ezup | Артиллерия | 0 | 16.05.2018 15:03 |

| Летающий броненосец кайзера | ezup | История мировой авиации | 0 | 30.07.2016 10:58 |

| Летающие танки кайзера | ezup | История мировой авиации | 0 | 26.07.2016 00:23 |

Линейный вид

Линейный вид