RUFOR.ORG

»

«Вашингтонские» крейсера в свете опыта крейсерской войны 1914-1918 гг

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

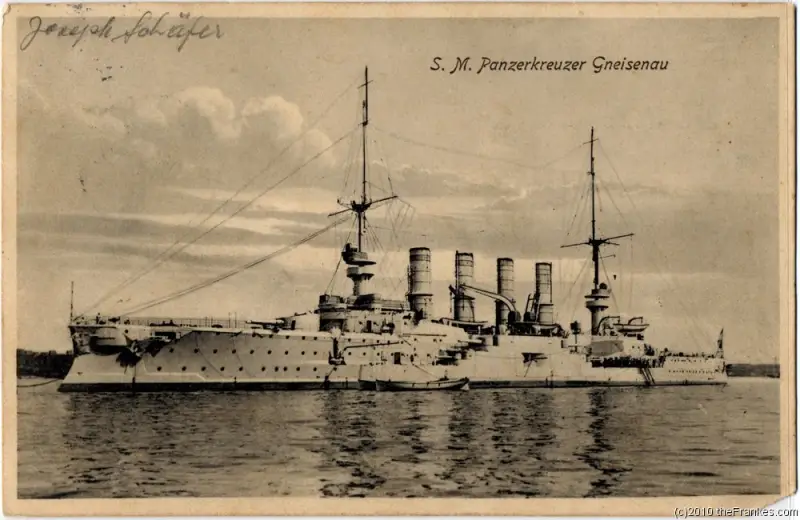

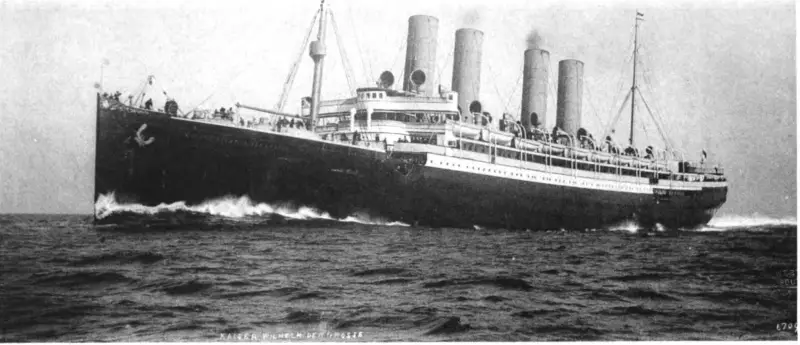

Сверим тезисы Я. Подгорного с результатами столкновений германских рейдеров и противостоявших им сил англичан в Первой мировой войне. Дабы не превращать работу в длиннющий цикл статей, детальных описаний этих боев я, по большей части, давать не буду — ограничусь лишь предоставлением уважаемым читателям некоторых выводов по результатам крейсерских столкновений. «Шарнхорст» и «Гнейзенау» Эти два броненосных крейсера были наилучшим образом забронированными, крупнейшими, сильнейшими кораблями среди всех «корсаров кайзера» специальной постройки, действовавших на британских коммуникациях в годы Первой мировой. Но при этом — относительно тихоходными.  Как известно, Великобритания вступила в войну с Германией 4 августа 1914 г., а погибли «Шарнхорст» и «Гнейзенау» 8 декабря 1914 г. Соответственно, в распоряжении фон Шпее, командовавшего этими крейсерами, было чуть более 4 месяцев. В качестве рейдеров «Шарнхорст» и «Гнейзенау» показали более чем скромные результаты, потопив, по Я. Подгорному, 2 парусника и 1 пароход у южноамериканских берегов. Я бы прибавил также два транспортных корабля, которые французы, во избежание захвата, потопили сами, когда германские броненосные крейсера атаковали их колонию на острове Папете (вблизи Таити). Но это не меняет существо дела – количество перехваченных транспортов оказалось ничтожным. Адмирал фон Шпее все же рассматривал свои корабли больше как «Fleet in being», который будет оттягивать на себя крейсера французов и англичан, смещаясь к западным берегам Южной Америки, где и будет действовать на коммуникациях. А до того фон Шпее полагал возможным бить там и тогда, где и когда можно будет добиться большого результата: к примеру, он на полном серьезе планировал расправиться с линейным крейсером «Австралия», внезапно напав на него в гавани и пустив в ход торпеды. Общеизвестно, что эскадра фон Шпее дважды сражалась в крупных морских боях. У Коронеля она была перехвачена британским отрядом Крэдока и разгромила его. Победу германскому адмиралу принесло его глобальное превосходство в тяжелых орудиях – имея в бортовом залпе 12*210-мм пушек против всего лишь 2*234-мм «Гуд Хоуп», он еще и значительно превосходил англичан в уровне подготовки артиллеристов. Бесспорно, не пушками едиными был достигнут этот успех. Здесь сработало правильное маневрирование фон Шпее, да и госпожа Удача повернулась к нему лицом, позволив выбить в начале боя носовую башню 234-мм орудия английского флагмана. Но все же именно превосходство в артиллерии стало ключевым фактором победы немцев при Коронеле. В сущности, фон Шпее разгромил корабли противника на дистанции порядка 50-60 кабельтов, где эффективная стрельба из шестидюймовок затруднена, и лишь потом сблизился для добивания неприятеля. А вот хорошее бронирование «Шарнхорсту» и «Гнейзенау» в этом бою, похоже, не слишком пригодилось. По Корбетту, в «Шарнхорст» попало всего 2 снаряда, а в «Гнейзенау» — 4, при том что только одно из этих попаданий было серьезным: снаряд угодил в барбет кормовой башни «Гнейзенау». Правда, В. Мужеников упоминает, что на «Шархорсте» в трех местах отмечено смещение броневых плит, отчего он делает предположение, что во флагман фон Шпее попало не 2, а 5 снарядов. Но, к сожалению, В. Мужеников не сообщает места, в которых бронеплиты были смещены, отчего нет возможности оценить повреждения, которые мог бы получить «Шарнхорст», не имей он там защиты вообще. Все же следует предполагать, что попадания эти были в лучшем случае от 152-мм снарядов, и вряд ли они могли нанести урон, препятствующий крейсерским операциям корабля. Вспомогательный крейсер «Меве», о котором будет сказано далее, в ходе одного из своих походов получил повреждения, которые следует охарактеризовать как чрезвычайно тяжелые, однако это не помешало ему починиться и продолжить свое крейсерство дальше. Второе сражение состоялось у Фолклендских островов, где бронирование совершенно не смогло помочь «Шарнхорсту» и «Гнейзенау». Конечно, они продержались дольше, чем смог бы на их месте любой небронированный корабль сходного водоизмещения, но всё решило преимущество в скорости и в главном калибре английских линейных крейсеров. Заняв выгодную для себя дистанцию боя, на которой британский адмирал мог не особо опасаться 210-мм снарядов неприятеля, он, пусть и ценой огромного расхода боеприпасов, уничтожил оба германских броненосных крейсера. Спасти корабли фон Шпее могла только скорость, но вот ее-то у них и не было. Легкие крейсера Всего таковых на британских океанских коммуникациях присутствовало шесть. Крейсера «Лейпциг» и «Нюрнберг», входившие в состав эскадры адмирала Шпее, оказались слишком тихоходными, чтобы уйти от кораблей англичан, что и стало для них смертным приговором. А вот пятый крейсер германской эскадры, «Дрезден», обладал преимуществом в ходе: именно поэтому ему и удалось выжить. В дальнейшем же крейсер испытывал постоянные проблемы с машинами, в результате чего активных действий не вел и пытался чиниться у берегов Чили. Где и был, в конце концов, застигнут в бухте острова Мас-а-Тьерра (ныне Робинзон-Крузо) британскими крейсерами и после короткой перестрелки затопился. Самый успешный германский рейдер времен Первой мировой войны, крейсер «Эмден», дважды сражался в морских боях. В первый раз ему удалось уничтожить русский крейсер «Жемчуг», чему вовсе не препятствовало слабое бронирование «Эмдена», поскольку он сумел застать наш экипаж врасплох. Во второй раз «Эмден» вынужден был драться с британским «Сиднеем», и эта встреча стала роковой для германского корабля. Опять же все решила не броневая защита, каковая на обоих легких крейсерах была откровенно слабой, а превосходство в скорости и артиллерии. Преимущество в скорости позволило «Сиднею» догнать и не упустить «Эмден», а в бою — занять удобную для своих 152-мм орудий дистанцию, с которой мог наносить серьезные повреждения германскому крейсеру, не слишком терпя от огня его 105-мм орудий. В своем донесении о бое командир «Сиднея», капитан 1-го ранга Джон С. Т. Глоссоп, сообщал, что сумел быстро подавить немецкую артиллерию: «Огонь противника, вначале очень точный и частый, очень скоро начал ослабевать, т. к. почти все полученные им повреждения нанесены были в первый же момент боя». Глоссоп указал, что в «Сидней» было «по-видимому, десять попаданий», но тут, возможно, учитывались и осколочные. Во всяком случае, потери экипажа составили трое убитыми и тринадцать ранеными (впоследствии один из них умер от ран), а повреждения корабля, со слов его командира, были «удивительно малы». Легкий крейсер «Кенигсберг», в отличие от «Эмдена», вовсе не добился сколько-то заметного результата в крейсерской войне, потопив всего одно торговое судно. Причиной к этому стала необеспеченность его операций углем – англичане постарались скупить весь уголь в округе, да еще и задержали угольщик «Кениг», который и должен был обеспечить «Кенигсберг» топливом. В итоге «Кенигсберг», в результате внезапной атаки, уничтожил старый британский крейсер «Пегасус» и забился в устье реки, целых 8 месяцев приковывая к себе превосходящие британские силы, после чего все же был уничтожен. О крейсере «Карлсруэ» я уже писал в предыдущей статье, так что коротко повторю: именно скорость позволила ему уклониться от боя как с броненосным крейсером «Саффолк», так и с легким «Бристолем». Короткий огневой контакт с последним остался без последствий для обоих противников. А затем «Карлсруэ», пиратствуя на коммуникациях, потопил 17 судов тоннажем в 72 805 регистровых тонн и погиб по трагической (для него) случайности от взрыва погребов. Вспомогательные крейсера Рассмотрим наиболее интересные столкновения. Пожалуй, наиболее эпичным стал бой вспомогательного крейсера «Кайзер Вильгельм дер Гроссе», вооруженного аж 6*105-мм орудиями, против бронепалубного крейсера «Хайфлайер» с 11*152-мм пушками на борту. «Хайфлаеру» удалось застать германский крейсер на погрузке угля, когда тот, стоя на якоре, имел лишь незначительное количество котлов под парами и никак не мог бежать.  Сражение продолжалось полтора часа, причем всё это время «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» стоял на якоре. «Хайфлаер», начав огонь на 9000 м (ярдов?), не старался сближаться, чтобы не попадать в пределы эффективной дальности германских орудий. Израсходовав 500 шестидюймовых снарядов по огромной стоячей цели, он добился всего только порядка 10 попаданий. Насколько существенными они были, говорит тот факт, что потери у немцев составили аж двое раненых, правда, из всего экипажа в бою приняли участие 7 офицеров и 74 матроса, остальных же перевезли на берег. В итоге свой корабль немцы затопили сами. Исход боя и здесь решило преимущество в артиллерии, каковое удалось реализовать даже невзирая на из рук вон плохую подготовку британских комендоров. При этом, будь «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» на ходу, он мог бы уклониться от боя с «Хайфлаером» и бежать, так как превосходил его в скорости. С учетом качества артиллеристов британского корабля, даже приняв бой на отходе, вспомогательный крейсер мало чем рисковал. Бой германского вспомогательного крейсера «Кап Трафальгар» с британским вспомогательным крейсером «Кармания». В этом случае подавляющее превосходство в артиллерии также было на стороне английского корабля – 8*120-мм пушек против 2*105-мм. «Кап Трафальгар» не мог уйти, поскольку уступал в скорости «Кармании», и вынужден был сражаться, а результат получился близок к ничейному. «Кап Трафальгар» погиб, но и «Кармания» получила настолько критичные повреждения, что ее с трудом довели до ближайшего порта.  Сообщение о гибели «Кап Трафальгар» в газете Британскому вспомогательному крейсеру «Алькантра» так не повезло. Он вступил в бой со своим германским визави «Грейф» и с помощью других британских кораблей, подошедших к месту боя, сумел его потопить. Но погиб и сам – повреждения, полученные от немецкого рейдера, оказались слишком тяжелы. Вспомогательный крейсер «второй волны» «Меве» добился самой блестящей победы среди всех корсаров кайзера – на выставленных им минах погиб броненосец «Кинг Эдуард VII», водоизмещение которого составляло 15 600 т, скорость – 18,5 уз, вооружение – 4*305-мм, 4*234-мм и 10*152-мм, не считая более мелких калибров. «Меве» трижды участвовал в бою с вооруженными пароходами англичан – во всех случаях превосходство в артиллерии позволило быстро подавить огонь неприятеля. И если в первом бою и давить-то было особо нечего – транспорт «Клан Макинтош» героически пытался отстреливаться из единственной сигнальной пушки, то во втором бою «Меве» получил изрядные повреждения. Британский пароход «Отаки» располагал единственным 120-мм орудием против 4*150 и 1*105-мм орудий при двух торпедных аппаратах «Мёве». Но англичане открыли быстрый и на удивление точный огонь. Один британский снаряд попал под мостик германского рейдера и проник в котельное отделение, второй ударил угольный бункер, вызвав пожар, а третий взорвался под бортом, наделав осколочных пробоин в корпусе, через которые стала проникать вода. В итоге пожар на «Мёве» удалось потушить только через 5 дней (!), а крен сразу после боя достиг 15 градусов. Но повреждения были исправлены, пробоины заделаны, и германский рейдер умудрился перехватить еще два транспорта англичан, после чего вернулся в родные пенаты. В третьем же бою немцы, наученные горьким опытом, не совались под огонь британского орудия, которым был вооружен преследуемый ими транспорт, и разгромили его издалека. Какие выводы мы можем сделать из вышесказанного применительно к «вашингтонским» крейсерам? Особо обращаю внимание, что здесь и далее речь идет не о «вашингтонцах» вообще, а о концепции их первых серий – быстроходных, хорошо вооруженных и очень слабо бронированных крейсерах. Скорость и район действия Эти две характеристики действительно имели ключевое значение для крейсеров, предназначенных для борьбы на коммуникациях. Не бороться с вражескими крейсерами-охотниками, а избегать их – вот девиз рейдера. И крейсера стандартным водоизмещением в 10 000 т, бесспорно, могли и получали необходимые качества. К примеру, японские тяжелые крейсера типа «Миоко», обладая совершенно неординарной скоростью свыше 35 уз., могли пройти на 14 узлах 7 000 миль. Британские же «вашингтонцы» типа «Кент», невзирая на, скажем так, традиционную, если не сказать архаичную, энергетическую установку, в массе своей превысили контрактные 31,5 уз. на один узел и при этом могли проходить на 14 узлах свыше 10 000 миль, а при 12 узлах – свыше 13 000 миль. Знаменитый германский «Эмден» имел, кстати, дальность хода что-то около 3 760 миль на 12 узлах. Артиллерия Бои Первой мировой неопровержимо демонстрировали преимущества крупного калибра, позволяющего подавлять неприятельский огонь с дистанций, на которых пушки противника не могли либо не успевали причинить особого вреда. И здесь «вашингтонские» крейсера опять же прекрасно укладываются в «рейдерскую» концепцию, поскольку высокие скорость и дальность хода органично сочетались в них с весьма мощной 203-мм артиллерией. Надо сказать, что для крейсера калибр в восемь дюймов предпочтительнее шестидюймового в большинстве боевых ситуаций. Исключение составляет, пожалуй, только ночной бой в отсутствие артиллерийских радаров (но до них было еще далеко) и отражение атак эсминцев. И в том, и в другом случае на первый план выходила скорострельность, которая у 152-мм орудий по очевидным причинам выше. А вот столкновение в светлое время суток с равноценным противником — дело совершенно иное. В 30-е годы прошлого столетия уровень систем управления артиллерийским огнем позволял вести огневой бой практически на любой дистанции в пределах визуальной видимости. Однако на больших дистанциях, когда время полета снаряда много превышает скорость заряжания орудия, скорострельность орудий уже не являлась определяющим фактором. К тому же, в силу особой сложности стрельбы на большие расстояния, нельзя было рассчитывать на сколько-то высокий процент попаданий. В силу вышесказанного, в приоритете оказывалась разрушительная сила, а она, конечно, у восьмидюймового снаряда была существенно выше. Если сравнивать британские орудия межвоенного периода, получим: - Масса 203-мм снаряда — 116,1 кг, масса ВВ в полубронебойном и фугасном снаряде — 5,2 и 10 кг соответственно; - Масса 152-мм снаряда — 50,8 кг, масса ВВ в полубронебойном и фугасном снаряде — 1,7 и 3,6 кг соответственно; Кроме того, если 203-мм орудие могло эффективно поражать цели в пределах визуальной видимости («вижу цель — могу в нее попасть»), то у 152-мм пушек с этим были проблемы. Для обеспечения схожей эффективной дальности стрельбы с восьмидюймовками требовалось сообщать 152-мм снарядам начальную скорость 920-950 м/сек, но такую скорость имели далеко не все орудия этого калибра. На практике это приводило к тому, что имелись некоторые расстояния, на которых крейсер, вооруженный 203-мм орудиями, мог вести эффективный бой, а крейсер со 152-мм пушками – уже нет. В качестве примера можно вспомнить сражение в Яванском море, когда «Нати» и «Хагуро» с 203-мм орудиями получили ощутимое огневое преимущество над пятью союзными крейсерами под командованием К. Доормана: в основном потому, что три из них были вооружены 152-мм орудиями. И этот пример далеко не единственный. Это не значит, разумеется, что легкие крейсера с шестидюймовками отжили свое, но 203-мм пушки лучше соответствовали задачам корабля, предназначенного для борьбы на коммуникациях. В случае перехвата вражеского рейдера в светлое время суток бой, очевидно, должен был начинаться на большой дистанции и превращаться в преследование. Убегая от противника либо догоняя его, очень важно сбить неприятелю скорость, и у 203-мм пушек справиться с этой задачей было куда больше шансов, нежели у 152-мм. Но и в ночном бою восьмидюймовки вовсе не превращались в тыкву, оставаясь весьма эффективными: вспомним разгром, учиненный японскими крейсерами у о. Саво. Бронирование и конструктивная защита Безусловно, полезность брони отрицать невозможно. Но трудно оспорить тот факт, что в Первую мировую войну результат столкновений крейсеров на коммуникациях определялся не уровнем их защиты, а скоростью и огневой мощью. Германские броненосные крейсера подавили огонь «Гуд Хоуп» и «Монмут» до того, как британские артиллеристы сумели добиться хоть сколько-то заметного количества попаданий в немецкие корабли. В свою очередь, «Бристоль» сделал то же самое в бою с «Эмденом». Британские линейные крейсера вполне эффективно громили корабли фон Шпее из своих двенадцатидюймовок, не давая «Шарнхорсту» и «Гнейзенау» сблизиться до дистанций, на которых огонь их 210-мм орудий мог стать опасен для англичан. Крейсера «Лейпциг» и «Нюрнберг» были перехвачены с таким превосходством в силах, что никакая защита ничего уже не решала – их могла спасти только скорость. При этом в морском бою, так же как и в сухопутном, справедлива поговорка «не каждая пуля в лоб». Анализируя те или иные морские бои, мы видим, что большинство попаданий приходится в такие части корабля, повреждения которых не несут для него большой угрозы. Именно поэтому приоритетной тактикой для крейсера-рейдера будет минимизация времени, в течение которого он будет находиться под огнем, и избегание всеми силами боя на короткой дистанции, где даже кратковременный огневой контакт может сопровождаться большим количеством попаданий. Следовательно, нет никакого смысла в проекте рейдера жертвовать артиллерией, скоростью или дальностью хода ради защиты – а больше, в сущности, жертвовать-то было и нечем. С учетом вышесказанного защиту крейсера можно усилить лишь за счет роста водоизмещения корабля сверх оговоренных международными договорами 10 000 т. Но полезность такой эволюции крейсера, предназначенного для борьбы на коммуникациях, в высшей степени сомнительна. Мы не должны забывать один важный момент в статистике германских рейдеров специальной постройки. Ни один из 8 крейсеров, вышедших на британские океанские коммуникации, не вернулся домой. Все они погибли по тем или иным причинам.  Вроде бы броненосный крейсер «Шарнхорст». На дне. Риски крейсера, уходящего в рейд, огромны. В то же время, действуя на коммуникациях, крейсер водоизмещением в 20 000 т, при прочих равных условиях, перехватит торговых судов не больше, чем крейсер в 10 000 т., и уж точно меньше, чем два крейсера по 10 000 т., действующие по отдельности. Рост водоизмещения дает рейдеру больше шансов остаться победителем в столкновении с боевыми кораблями врага, но мало что прибавит к его способности перехватывать транспорты под враждебным флагом. Иными словами, производя меньшее количество более сильных крейсеров, мы рискуем тем, что они все равно будут потеряны, но при этом нанесенный ущерб судоходству противника будет ощутимо меньше просто в силу своей малочисленности. Где-то тут должен быть баланс, и с учетом достаточно высокой стоимости «Вашингтонцев», строительство более тяжелых кораблей, у которых при той же скорости, дальности хода и артиллерии будет еще и развитая броневая защита, едва ли станет оптимальным. Нужно учитывать и то, что организация противодействия «вашингтонским» крейсерам, действующим на коммуникациях, весьма серьезно «озадачит» неприятеля, ведь на каждый такой крейсер, готовый выйти на коммуникации, потребуется два-три равноценных «охотника», но чем больше — тем лучше. В таких условиях придется считать каждую копейку и, очевидно, строить корабли, аналогичные потенциальным рейдерам по силе и защищенности. Если некая страна построит для крейсерской войны, скажем, против Англии, быстроходные, но слабо бронированные корабли с тяжелой 203-мм артиллерией, то ответом станет создание таких же крейсеров-охотников — не более сильных, а равноценных, но в существенно большем количестве. При этом практика Первой мировой показала, что, когда в решительном бою сходятся два слабозащищенных, но хотя бы относительно равноценных по огневой мощи корабля, как это было в случаях с «Кап Трафальгар» и «Грейф», высока вероятность их взаимного уничтожения. Что же, выйти на коммуникации, «отловить» там пару-тройку десятков транспортов, а затем, если не удалось вернуться домой, а решительного боя не избежать, «разменять» крейсер-корсар на крейсер-охотник — не столь уж плохая перспектива. Понятно, что «у короля много», и такая стратегия никогда не приведет к победе на море, но в целом страна, защищающая свои коммуникации, отвлечет на защиту коммуникаций и потеряет больше сил и ресурсов, чем держава, их атакующая. Выводы Можно констатировать, что опыт Первой мировой войны вполне подтверждает выкладки Я. Подгорного. «Вашингтонский» крейсер как хорошо вооруженный, быстроходный и дальноходный корабль, у которого броневая защита принесена в жертву вышеперечисленным качествам, имел свою тактическую нишу, в которой его ТТХ выглядят оптимально. Эта ниша — борьба на коммуникациях, как в части уничтожения вражеского судоходства, так и в части защиты своих коммуникаций от посягательств крейсеров неприятеля. Но теперь возникает следующий вопрос: а стоило ли заполнять данную нишу в годы Второй мировой войны? Нужны ли вообще были крупные специализированные надводные корабли для борьбы на коммуникациях, или же следовало отдать приоритет иным средствам борьбы на море? Продолжение следует… |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| «Вашингтонские» крейсера — взгляд современника | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 10.02.2025 17:53 |

| Боевые корабли. Крейсера. Вашингтонские метания в стиле Британской империи | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 18.03.2020 01:30 |

| Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости | ezup | Авиационные новости | 0 | 10.07.2019 16:00 |

| «Молот войны»: морская 7-дюймовая гусеничная пушка США Mk.2 1918 | ezup | Пушки | 0 | 04.08.2017 23:36 |

| Ценность опыта | ezup | Притчи | 0 | 10.05.2012 21:57 |

Линейный вид

Линейный вид