RUFOR.ORG

»

Крейсер «Жемчуг». От Русско-японской войны до боя в Пенанге

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

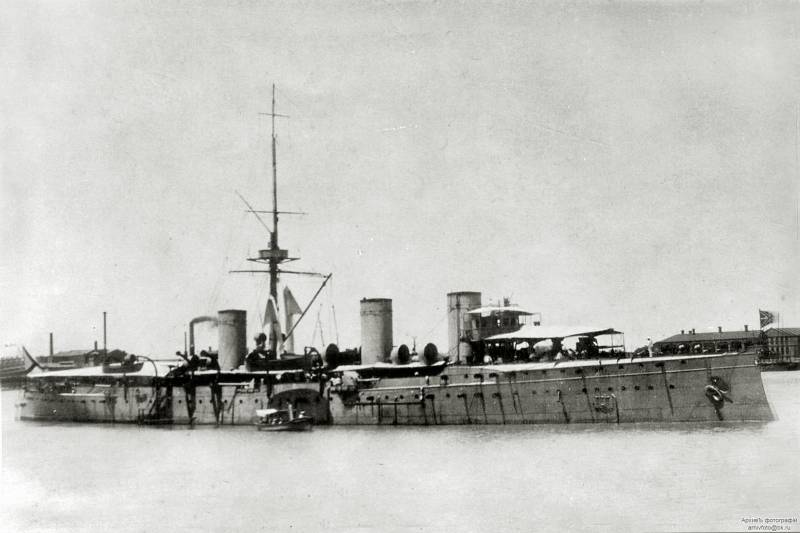

Как известно, крейсер «Жемчуг» оказался единственным российским бронепалубным крейсером 2-го ранга, принявшим участие в Русско-японской войне и дожившим до ее окончания. В предлагаемом материале автор рассмотрит его дальнейшую судьбу. По завершении Цусимского сражения «Жемчуг» совместно с «Авророй» и «Олегом» прибыл в Манилу. Это случилось 21 мая 1905 г. Предполагалось, что русские крейсера смогут получить там уголь и минимально необходимый после боя ремонт. Однако же 24 мая из Вашингтона передали ультиматум: либо покинуть порт в течение 24 часов, либо разоружиться. Уходить было не на чем (угля не имелось) и с согласия Санкт-Петербурга корабли разоружились, сдав замки орудий американцам и дав обязательство не участвовать в боевых действиях. По окончании войны крейсера получили возможность провести какой-никакой ремонт и получить припасы для океанского перехода; к 5 октября 1905 г. все было готово. Интересно, что 28 сентября «Жемчуг» выходил на испытания машин, достигнув скорости на 2 узла ниже контрактной, то есть 22 уз. С учетом того, что корабль на сдаточных испытаниях показал 23,04 уз., показатель весьма выдающийся. Интересно разночтение в источниках по поводу даты ухода русских крейсеров из Манилы: А.А. Аллилуев и М.А. Богданов пишут, что это произошло 14 октября, В.В. Хромов – что 15-го. Надо сказать, что с датами в источниках вообще большая путаница: так, например, по А.А. Аллилуеву и М.А. Богданову американский адмирал Рейтер сообщил О.А. Энквисту о том, что его крейсера свободны 24 сентября, а по В.В. Хромову это произошло 9 октября. Но, во всяком случае, в Маниле пути русских крейсеров навсегда разошлись. «Олег» и «Аврора» возвращались на Балтику, в то время как «Жемчугу» предстояло нести дальнейшую службу на Дальнем Востоке. Вместе с крейсером «Аскольд», он должен был составить костяк Сибирской Смута «Жемчуг» прибыл во Владивосток в октябре 1905 г. и угодил в настоящее «осиное гнездо»: в городе были очень сильны революционные брожения. Это и неудивительно. Русско-японская война была проиграна, что никак не могло добавить популярности Николаю II среди народа. В то же время условия, в которых вынуждены были существовать многие воинские части Владивостока, иначе как спартанскими не назовешь: жизнь в палатке и весьма скудный продовольственный паек, задержка демобилизации. Понятно, что в таких условиях любая агитация имела самую благодатную почву. Что же до матросов «Жемчуга», то нужно помнить, что серьезное падение дисциплины отмечалось (и было крайне неожиданным для офицеров) еще в Маниле. И потому неудивительно, что уже в ноябре того же года команда «Жемчуга» числилась как неблагонадежная. Полыхнуло 10 января 1906 г., когда двое вооруженных матросов прибыли на крейсер и потребовали отпустить команду на берег. Командир «Жемчуга» ничего не смог сделать, и матросы, вооружившись винтовками, ушли. В тот день большая толпа после многотысячного митинга направилась в центр Владивостока с тем, чтобы требовать освобождения участников предыдущего восстания (1905 г.), но была встречена огнем казачьих частей, при этом погибло 30 и было ранено 50 человек.  Демонстрация, организованная во время похорон жертв 10.01.1906. Фото: noel-17.livejournal.com Но затем к бунту присоединился весь гарнизон, так что с 11 января Владивосток оказался в руках восставших, при том, что комендант крепости оказался ранен. Однако же в дальнейшем все закончилось на удивление мирно. Новый комендант сумел договориться с исполнительным комитетом восставших, так что солдаты и матросы подчинились военному командованию. Во всяком случае, прибытию отряда генерал-лейтенанта П.И. Мищенко, снаряженному на усмирение бунта, никто не препятствовал, и Владивосток был им занят совершенно без сопротивления. Какова была во всем этом роль матросов с «Жемчуга»? Известно, что они в числе прочих моряков с других кораблей и судов отвечали огнем казакам 10 января. Правда, А.А. Аллилуев и М.А. Богданов утверждают, что вечером того же дня команда тихо и мирно вернулась на крейсер, но в этом есть определенные сомнения: можно предположить, что это произошло уже по завершении восстания. Впрочем, точными данными на этот счет автор статьи не располагает. Интересно, что в восстание неким образом был вовлечен артиллерийский офицер «Жемчуга» М.М. Домерщиков. Исполняя обязанности корабельного ревизора, он взял в кассе 22 054,16 руб. и передал их в Комитет помощи восставшим, за что впоследствии был отдан под суд. Во всяком случае, власть, разумеется, вовсе не собиралась спускать этого дела «на тормозах» — практически вся команда «Жемчуга» была списана на берег, а 10 человек – осуждены судом. Новая команда, назначенная на крейсер, оказалась вполне благонадежна, по крайней мере в следующем восстании, случившемся в 1907 г. она никак себя не проявила. Более того, в ноябре 1907 г. «Жемчуг» усмирил взбунтовавшуюся команду посыльного судна «Шилка», находившегося в момент мятежа у берегов Камчатки. К сожалению, сведений об этом эпизоде службы корабля немного, вероятнее всего потому, что начальство не стало в этот раз делать «из мухи слона» и попыталась замолчать это дело. Все же в газете "Новое время" №11360 за 27 ноября 1907 г. была напечатана заметка о том, что «Жемчуг» перехватил «Шилку», которая, однако, просто так не сдалась и получился форменный морской бой, в ходе которого оба корабля получили некоторые повреждения. Все же команда «Шилки» была приведена к покорности, на чем дело и кончилось.  "Грозный" противник "Жемчуга" Межвоенная служба К сожалению, данных о службе «Жемчуга» в промежутке между войнами весьма немного. Наиболее известные источники описывают ее буквально в нескольких абзацах. В 1906 г. крейсер проходил какой-то ремонт, или, по крайней мере, докование: известно, что по вскоре по выходе из дока крейсер таранило портовое судно «Усердный», что привело к повреждению форштевня и двух листов обшивки, исправление чего обошлось казне в 1 400 руб. Но совершенно очевидно, что ремонт этот был косметическим: уже в 1908 г. новый командир «Жемчуга» С.С. Вяземский сообщал в своем рапорте, что «дальнейшее плавание крейсера без надлежащего ремонта надо считать безусловно опасным в смысле сохранения хотя бы относительной исправности механизмов». Можно предполагать, что списание старослужащих и «революции вместо ремонтов» совсем не пошли кораблю на пользу: в июне 1908 на «Жемчуге» действовало всего только 7 котлов из 16 и ходить он мог только лишь под одной (средней) машиной. Причем в теории крейсер мог развить с ними 14 узлов, но на практике же более 10-11 уз. идти не мог. То есть в боевом отношении корабль превратился в какую-то непонятную, но очень прожорливую канонерку – суточный расход угля доходил до 110 т. Разумеется, какой-то ремонт проводился силами экипажа, но очевидно, что такового было совершенно недостаточно. Тем не менее, служба исполнялась. В 1907-1909 гг. «Жемчуг» неукоснительно выполнял положенные упражнения по стрельбе, ходил по бухтам Приморья или же находился стационером в Шанхае. В 1907 г. «Жемчуг» был отправлен на помощь терпящему бедствие французскому крейсеру «Шанзи», но экспедиция эта, увы, не увенчалась успехом. К тому времени, как «Жемчуг» прибыл на место, «Шанзи» уже совершенно разбился на камнях у берегов Китая. Также крейсеру довелось посетить Японию – в 1908 г. он привез туда нового посла. Вероятно, самым печальным событием следует считать «встречу» с однотипным «Жемчугу» «Изумрудом». Крейсера расстались в Цусимском сражении, в ночь с 14 на 15 мая 1904 г., а 1 октября 1908 г. «свиделись». «Жемчуг» вместе с «Аскольдом» заходил в бухту св. Владимира, когда шла разборка надводной части взорванного своим командиром крейсера. Наконец, в декабре 1909 г. «Жемчуг» поставили во Владивостоке на капитальный ремонт, который проходил почти год, до октября 1910 г. Перечень дефектов, составленный в сентябре 1909 г. составлял 282 пункта по энергетической установке, 273 — по корпусу, 114 – по минной части, 60 – по артиллерии. Надо сказать, что многое, потребное для ремонта крейсера было заказано заранее, а все работы вел Владивостокский механический завод. Несмотря на длительность работ, пожалуй, можно говорить о том, что крейсер получил лишь восстановительный ремонт, да и то не в полном объеме. Во всяком случае скорость корабля, по всей видимости, не восстановилась: его командир К.П. Иванов-тринадцатый докладывал, что она составляла «19-20 узлов и более». Состав вооружения не менялся, за исключением того, что метательные мины паровых катеров были свезены на берег, а десантные пушки Барановского заменены пулеметами, но это случилось еще до ремонта корабля. Еще одна «новация» — снятие двух носовых 47-мм орудий с переделкой освободившихся погребов под 120-мм выстрелы была осуществлена уже позднее, в 1911 г. Пожалуй, единственным «улучшением», сделанным в ходе ремонта 1910 г. стал отказ от двух мачт – «Жемчуг» стал одномачтовым, каким был родоначальник его серии, крейсер «Новик».  В 1911 г. «Жемчуг» вступил в кампанию флагманским кораблем Сибирской флотилии, но больше ничего хоть сколько-то интересного с ним в период с 1911 по 1912 гг. не происходило. Маневры, учения, демонстрация флага, служба стационером. А вот 9 июня 1913 г. корабль был отправлен к берегам Китая, где вспыхнула революция. «Жемчуг» прибыл в Шанхай, где вошел в состав международной эскадры, причем командовал ей адмирал-японец. Затем русский крейсер ушел в заграничное плавание, вернулся во Владивосток только к 16 мая 1914 г. – и тут же встал на текущий доковый ремонт, в ходе которого была произведена переборка машин, очистка котлов, очистка и покраска подводой части. С одой стороны, в силу вышесказанного можно предположить, что «Жемчуг» вступил в первую мировую войну вполне боеготовым технически. Однако дальнейшие события позволяют усомниться в этом. Кроме того, «Жемчуг», по всей видимости, уже не мог считаться быстроходным крейсером и, вероятно, развивал скорость не свыше 20 узлов, хотя опять же точных данных об этом у автора нет. Третьего июня 1914 г. в командование крейсером вступил последний его командир – капитан 2-го ранга, барон Черкасов Иван Александрович, служивший старшим офицером на «Жемчуге» в 1909-1911 гг. Война Начало войны крейсер встретил во Владивостоке совместно с «Аскольдом» и другими кораблями Сибирской флотилии. Но вскоре на наши крейсера «наложила лапу» Англия, Владычица морей: там очень желали, чтобы «Аскольд» и «Жемчуг» присоединились к союзной эскадре под командованием британского вице-адмирала Т.М. Джеррама. Надо сказать, что морской министр России И.К. Григорович категорически не желал подобного единения, но командующий Сибирской флотилией М.Ф. фон Шульц, получив каким-то образом личное разрешение Николая II, все же отправил «Аскольд» и «Жемчуг» в распоряжение англичан. С одной стороны, передача наших крейсеров под британское командование выглядела совершенно разумным и адекватным действием. На Дальнем Востоке немцы держали так называемую Восточно-азиатскую эскадру, которая в начале первой мировой войны включала в себя броненосные крейсера «Шарнхорст», «Гнейзенау», и легкие крейсера «Эмден», «Лейпциг» и «Нюрнберг». Кроме того, в составе этого соединения числились также 4 мореходных и 3 речных канонерки, минный заградитель и 2 миноносца. Таким образом, эскадра германского ВМФ в Азии колоссально превосходила силы нашей Сибирской флотилии, но совершенно терялась на фоне мощи союзного нам японского флота и британских кораблей. В этих условиях какое-то нападение немцев на Владивосток или иные пункты русского побережья выглядела форменным безумством. Единственная форма боевых действий, которая была доступна командующему германскими силами М. фон Шпее заключалась в том, чтобы идти в океан и развязать там крейсерскую войну, как, собственно говоря, он и поступил. Война застала фон Шпее на Каролинских островах. Он спешно собрал свои броненосные и легкие крейсера у Марианских островов, где держал совет со своими командирами. Затем немецкий адмирал пошел к Чили, так как чилийское правительство весьма дружественно относилось к германскому и фон Шпее рассчитывал получить там поддержку топливом и припасами, а быть может и ремонтом. В то же время легкие корабли остались в Циндао, германской колонии в Китае: фон Шпее абсолютно справедливо полагал, что Циндао будет вскоре блокировано и захвачено, но помешать этому не мог. В то же время блокада Циндао лишала его единственного пункта, на который его эскадра могла бы базироваться, так что оставаться у побережья Китая для основных сил эскадры фон Шпее не имелось никакого смысла. А вот имея поддержку Чили, можно было успешно «пиратствовать» в Южной Атлантике, по крайней мере, какое-то время. И только командир легкого крейсера «Эмден», Карл фон Мюллер, имел несколько иное мнение и полагал, что сможет достичь большего успеха, если останется и начнет рейдерствовать в Индийском океане. Фон Шпее разрешил ему это, и «Эмден» отделился от основных сил эскадры. В силу вышесказанного нашим крейсерам решительно нечего было делать во Владивостоке. Им как раз и следовало выйти на коммуникации с целью поимки «Эмдена» и иных (вспомогательных) германских крейсеров, если таковые отыщутся. И наиболее эффективно это можно было делать, находясь в составе союзной эскадры. Так что, с точки зрения формальной логики, нежелание И.К. Григоровича отдавать под британское командование «Аскольд» и «Жемчуг» выглядит по меньшей мере странно. Но это с одной стороны. А с другой… Быть может, русский морской министр был не так уж и неправ, не желая передавать крейсера англичанам. Под британским командованием Русские крейсера прибыли на рейд Гонконга 16 августа, но к этому времени наш флот уже понес первую утрату. Дело в том, что германский крейсер «Эмден» в ночь с 3 на 4 августа 1914 г. (то есть до отправки его в самостоятельное крейсерство) близ острова Цусима захватил пароход русского Добровольного флота «Рязань». Призовая партия с «Эмдена» привела «Рязань» в Циндао, где его вооружили восемью 105-мм пушками со старого и совершенно небоеспособного германского крейсера «Корморан». Недолго думая, немцы назвали «Рязань» «Кормораном» и зачислили его в Кайзерлихмарине в статусе вспомогательного крейсера. Впрочем, новый «Корморан» никакого боевого успеха не добился, но все равно, потерять «Рязань» было неприятно.  "Корморан" на Гуаме Могло ли получиться так, что «Рязань» удалось бы спасти, если бы не возникло идеи отправки «Аскольда» и «Жемчуга» в Гонконг? Прямо скажем, это крайне сомнительно. Тем не менее, есть факт: в то время как русские крейсера собирались защищать океанские коммуникации в составе британской эскадры, мы получили обидный щелчок по носу у несчастливого для отечественного флота о. Цусима, то есть не слишком-то и далеко от наших берегов. Впрочем, справедливости ради отметим, что в дальнейшем «Эмден» пиратствовал уже в Индийском океане. Ну а «Аскольд» и «Новик» включились в обычную боевую работу. Уже 19 августа они вышли в крейсерство на поиски «Эмдена» и снабжавших его угольщиков, но 22 августа разделились. Неприятеля не нашли, и оба крейсера вернулись в Гонконг – когда точно это произошло, автору неизвестно, А.А. Аллилуев и М.А. Богданов сообщают лишь, что 30 августа «Аскольд» и «Жемчуг» встретились в Гонконге. Увы, в последний раз. 14 сентября «Жемчуг» повел из Гонконга в Хайфон транспорт «Amiral Orli», который должен был забрать оттуда французских пехотинцев и резервистов из Китая. Затем русский крейсер конвоировал транспорт в Сайгон и далее – в Сингапур. 30 сентября, после пятидневного перерыва, И.А. Черкасов получил новый приказ: эскортировать 4 транспорта в Пенанг, где их должен будет ожидать британский крейсер «Ярмут», а затем идти в самостоятельное крейсерство к Никобарским и Андаманским островам. «Жемчуг» исполнил порученное в точности, а затем 13 октября вернулся в Пенанг, где и был уничтожен крейсером «Эмден» на рассвете 15 октября. И тут, конечно, во весь рост встает извечный вопрос: «Кто виноват?» Продолжение следует… Автор: |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Ночные атаки миноносцев в Русско-японской войне. Окончание | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 08.09.2018 17:33 |

| Ночные атаки миноносцев в русско-японской войне | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 31.08.2018 21:09 |

| 300 лет армейской кухни. Реформы. От Русско-японской до Первой мировой | ezup | Военный архив | 0 | 19.08.2018 18:50 |

| О причинах поражения в Русско-японской войне | ezup | История Военно-морского флота | 2 | 13.08.2018 14:14 |

| Медали эпохи Александра II: от Русско-турецкой войны до терактов «Народной воли» | ezup | Боевые ордена и медали | 0 | 15.10.2016 12:02 |

Линейный вид

Линейный вид